一个老南昌家族的百年往事

- 2026-02-11 00:37:01

一个老南昌家族的百年往事家谱为证,老徐家可谓正宗的老南昌。 祖父的老家就是现今高新区艾溪湖管理处的南塘徐家,先祖自南宋开基,徐家先人在此地已经生活了近900年。 南塘湖过去也属徐村的范围。 徐家原属尤口乡,现今尤口只是个曾经广义的地名,它三面环水,北临大江——赣江南支,东西靠两湖——瑶湖、艾溪湖。 短短二十多年,尤口分拆离合,这个原属南昌县的行政乡已消失在历史的记忆中。太子殿一带曾经是当地的地标,也是乡民的精神图腾。 徐家在原来尤口太子殿一带算是比较大的村庄,据族谱记载属于东汉高士徐孺子后人韬公(徐韬)的一个分支。徐家地处城东,现在已经属于城区,自然堪称南昌土著。 南昌解放之初城区人口只有22万, 现在很多南昌人,如果往上追溯三代,大多都来自周边县乡。 祖父家在南塘徐村里属于“小房”,按农村的说法家中“不发人”,人丁尤其是男丁稀少,长辈记忆中在村里颇受大房“欺压”。 过去虽然同姓村庄,对外纠纷可以拿起扁担锄头,同仇敌忾,但在内部实际也是一个小社会,都有恃强凌弱的现象存在。 大房仗着人多,欺负不同宗的小房现象,村子越大,愈加明显。或许也是这个原因,祖父辈的很多子弟往往从农村出来,向外发展。

现已搬迁到广阳新村的南塘徐家 祖父名叫“徐治禾”,属于徐家的治字辈(君相开良治,仁贤定国基),我是贤字辈,据说村里还有良字、开字辈的,那算是很高的辈分。 祖父兄弟五人,大多老实本分,唯独算我祖父稍有文化且桀骜不驯。 老家我只记得祖父有个三哥是村里治疖子的,算是当地有名的专科土郎中,现在小孩生疖子似乎已经绝迹,但过去,很多人小时候头上都会长那种脓包状的东西。 祖父年轻时就从村里出来, 至于出来的直接原因,有两个不同的版本。 一个版本是国民党军队征壮丁,祖父报名后,领了两个大洋就躲了起来,这还了得,村里自然就待不下去了; 另一个版本就是有次村里的乡绅在祠堂写东西,祖父因为略通文墨,路过旁边就指指点点,道出错误。 乡绅恼羞成怒,后来借机诬告他偷了村里祠堂的一块墨,于是被抓来吊起拷问。祖父愤愤不平,可家中在村里没有势力,只好远走他乡。 民国时期,尤口一带的村民已经开始做些副业,徐家是出名的“家家有铁机”,农闲时织些粗布,换点生活费用,而相距比较近的另一个北沥徐家,就是家家做灯笼、油伞,据说垄断了南昌解放前这块的业务。 祖父从老家跑出来后,闯荡江湖,在周边县乡做些贩卖夏布的生意。居无定所,只能勉强糊口,并未积攒什么所谓的家业。 因为四处做买卖,认识了现今昌东镇的长胜龚家,我奶奶的几个哥哥,经他们介绍,与我的奶奶组建了家庭。抗战逃反“余干”期间,生下我最大的姑姑。 南昌解放前后,祖父母先是与奶奶的几个做小生意的兄弟在现今顺化门外金盘路一带搭了些棚子,安顿了下来。 新中国成立后,城里很多地方开始招劳力。 奶奶的两个哥哥“目光短浅”, 听说村里老家长胜村可以分田地,贪图一时便宜,就赶紧回了老家;留下一个最小的舅公,进了当时的南昌搬运公司推板车,改变了他们几兄弟一生的命运。 在农村的两个哥哥苦了几十年,曾经做梦都想“农转非”。可四十年后,世道轮回,郊区农村开始富裕,加上伴随着城市大规模扩展,村民又可享受到拆迁分房的福利,很多人又“削尖脑袋”想把户口迁回老家当“农民”。 奶奶过去常感叹:“人是三节草,不知哪节好”。 舅公是奶奶最小的弟弟,性格忠厚老实, 小时候我时常和奶奶到他金盘路的家去做客,我那个子瘦小的安义舅婆,每次都给我下碗放了三个荷包蛋的面。并热情地招呼我,“崽啊崽,快恰快恰”。印象还深的就是他家从房梁吊下的装剩菜的木格子。 祖父略通字墨,且闯荡社会多年,颇有些瞧不上这类纯体力活,宁愿做些小生意,于是就在现今人民公园一带,住了下来,开荒种菜,贩养家禽为生。 五十年代初,随着南昌拉开气势如虹的大规模工业建设的序幕,新建工厂都在大量招人,祖父一家于是充分享受到时代的红利,进了江纺成为产业工人,吃上了“铁饭碗”。 我和父亲都从未在老家生活过, 对于南塘徐家的印象只记得小时候,江风呼啸的富大有堤上,小脚的奶奶牵着我,一老一少,步行一、两个多小时,从江纺的家中沿富大有堤下面的村庄,走在泥巴路上,踏过细长的田埂、绕过一个个池塘,去老家恰酒做客。 这是我对老家仅有的印象。 现在村庄已经全部拆了,取而代之的是高楼林立的楼盘,再也寻不到过去的踪迹。

回望历史,老徐的祖父母肯定要感谢那个时代,使他们得以从贫下中农、城市无产者,迅速晋级为日后风光了几十年的工人阶级。 十五六岁的大姑,也进了江纺的食堂工作。后来大姑的子女也有顶替进了江纺,算是三代江纺人。老南昌大厂里,很多人家里都有此番共同的经历。 我对爷爷根本没有印象,他在我出生前就过世了,由于我的父母远在新建县生米街的江西拖车厂工作,我从小是在江纺,由奶奶带大。 父亲小时候,祖父因为并不是技术工人,奶奶作为家属,有时做些临时工,微薄的收入要养活一大家人,虽是铁饭碗,却也像那个时代很多家庭一样,穷的叮当响,我家更是如此。 父亲少年时,读书之余,经常要到隔壁的十五中去挑粪,帮家里种点菜; 叔叔小时候,为了抢到一些可以拿回家用的煤渣,光着脚,卷起裤腿(怕鞋、裤烧怀),冲进刚刚从车上卸下来还滚烫的煤渣里,把双脚烫的大面积水泡,疤痕累累。 从我记事起,颇感我那大字不识一个的奶奶,认识厂里很多人,尤其是些厂里的老干部和名人,比如“经自麟”,还有江纺那个有名的莽子,身高应有2米多的涂大林。 每次路上遇见,涂大林总是热情打招呼,和奶奶聊很久。涂大林低着头,弯着他那已经严重驼背变形的身材,和昂着头的奶奶对话的画面迄今难忘。 这很让我不解,奶奶只是做过厂里看守、打扫宿舍的临时工,怎会认识和她地位悬殊的厂里大人物。 我问她时,她只是简单说道:我们都是“老保”(保皇派),后来我才知道,文革期间,爷爷奶奶家里主动藏匿了一些受冲击的厂里老干部,或者保皇派的头目,所以和他们很熟。 而他们之所以有这样的举动,并不是有什么高深的政治觉悟。很大原因是老干部中有一个是老家的宗亲,过去曾关照过我们家很多,所以在运动中,出于朴素的回报感激,爷爷奶奶毫不犹豫的加入了老保的队伍。 并且由于出身贫农,根正苗红, 父亲又在部队当兵,所以还敢毫无顾忌地对上门搜查的“造反派”,理论一番。在那个年代,机会能给那些有准备的贫下工农子弟。 父亲从南昌五中高中毕业后, 去了福建莆田的28军当兵,祖父很不情愿,据说还去当地征兵点闹,说“二子抽丁”,其实父亲是想为家里减轻负担,转业后父亲分在江西拖车厂,工农兵的标准出身,加上自己的努力,算是比较吃得开。 爷爷过世后,初中毕业的叔叔“接脚”进了厂里。因为家里出身好,自己勤奋苦干,18岁就在江纺车间入了党。 七十年代初,已恢复公检法的南昌,在各个工厂选调出身好的年轻党员加入,叔叔机缘凑巧,进入公安队伍。小姑也进了别的工厂,家里条件开始好转。 童年的记忆里,奶奶温良淳朴,不与人争,在我住的那栋楼里颇有些德高望重,当然年纪也是重要原因。 我记得邻居中有富裕的“上海佬”,厂里的干部,小学的校长,隔壁邻居的老公还是当年市委组织部的干部。邻里间虽也有磕磕碰碰,但整体上和睦相处,友善互助。 邻居不会因为奶奶曾只是个厂里打扫宿舍的临时工,而有任何的歧视。 在我成长环境的视角下,感觉那个年代人与人之间的交往,更多看的是人品性格和处事公道,鲜有贫穷富贵或职务等级的高低。 我那时年纪小,父母也不在江纺,对厂里的接触了解主要来自我大姑一家。 大姑工作做事很麻辣, 但却是典型的“薅社会主义羊毛”。 每次去食堂买早点遇见她的窗口,她不把我装早点的盆子堆满绝对不罢休,并且装作不认识,面不改色心不跳地故意讲道:“崽哩子,哪要岗多饭菜票”,我照实给付的饭菜票,她总是还给我大半,象征性地收下几毛钱; 姑父则截然相反,他常年评为厂里的劳模,是那个时代“一心为公”的典型。 每次总是强行向我兜售当天食堂卖的不好的品种,例如水晶包子(肥肉皮做的馅),还总是哄骗我:“今天一定好吃”。 其实我两个人手上都不想去, 怕姑姑的肆无忌惮,被人发现;懊恼姑父“损私为工”,违背我的选择。 大姑家两口子都在厂里食堂工作,姑父还是食堂的大厨,厂里谁家的子弟结婚办酒,他有时间就带着徒弟帮厨,有吃有喝。 八十年代初,大表哥结婚时,姑父亲自掌勺,晚上,大姑端来一个钢精锅子和一大脸盆的“毛菜”,让“好恰”的我兴奋不已,足足过上了一星期,除了过年,难以忘怀的大鱼大肉的日子。在那时的我看来,这就是最好的生活。

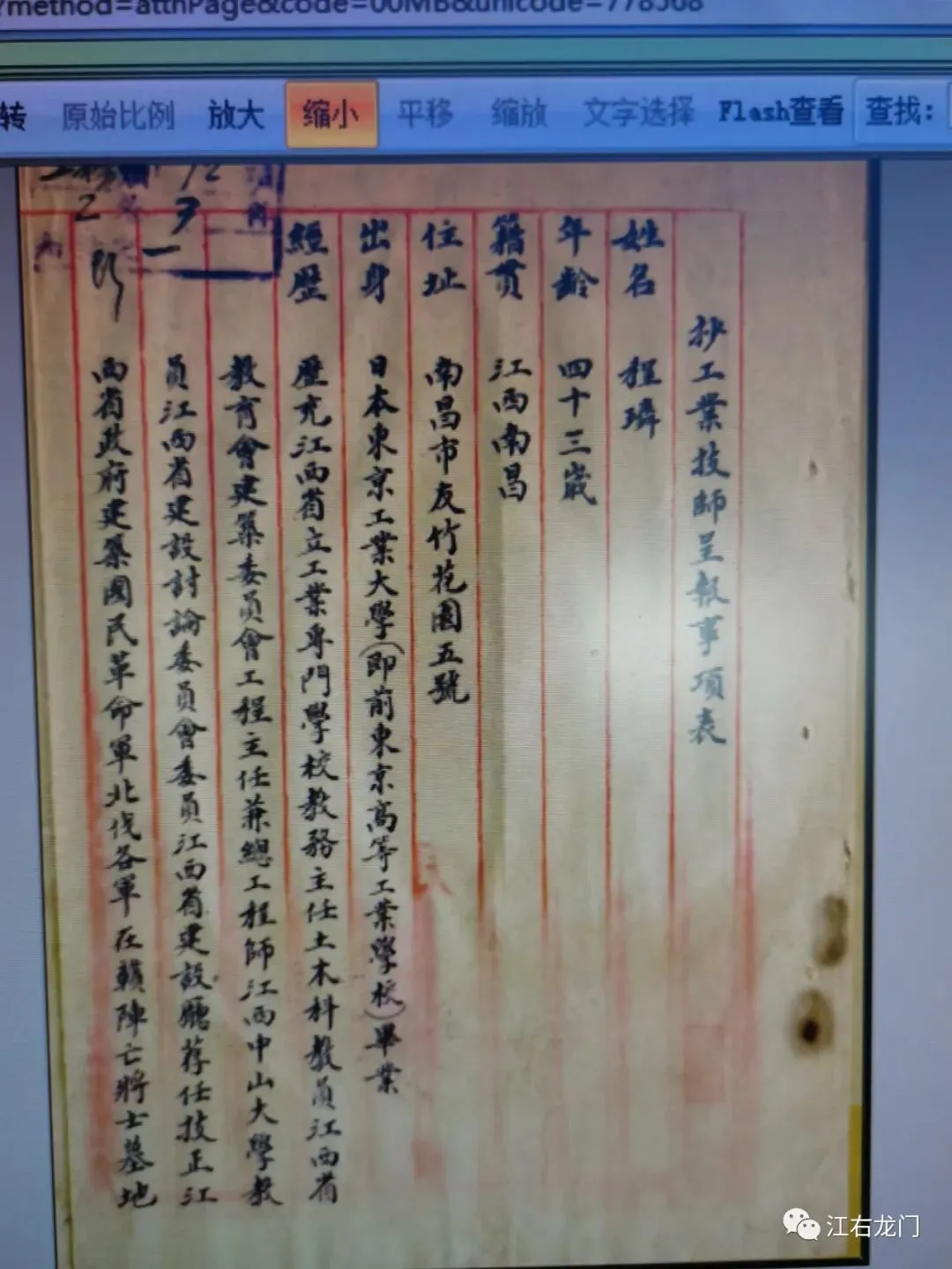

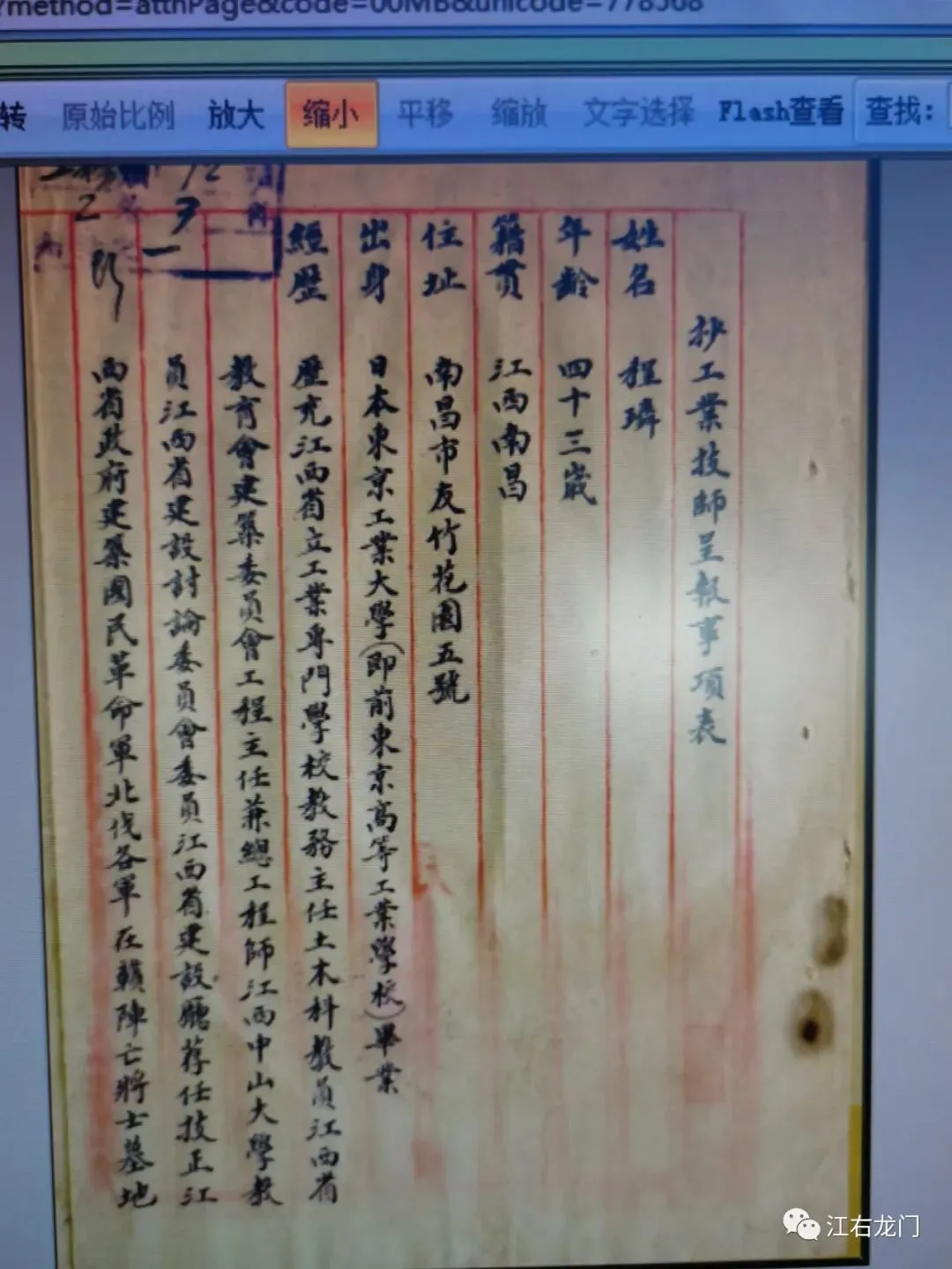

我祖父母是标准的贫下工农出身,外公家则是典型的书香门第。 祖父母一家颇有生逢其时,遇上时代,先苦后甜的命运; 外公家的历史却颇似哑铃,两头“粗大”,中间细长的岁月,好似“老九”时刻夹着的尾巴,伴随着小心谨慎甚至有些惶恐。 外公的程家祖辈据说是先从安徽歙县,后迁景德镇,最后定居南昌。 外公的父亲有六兄弟,其中三个留日,一个留美,在民国初年的老南昌也算罕见。 曾外祖父“程璘”早年从南京的两江师范考取官费的留日生,两江师范时和“吴有训”是同学;留日时与“田汉”交好; 他还有一个留日同学兼终身挚友的南昌老乡“张惟和”,论起辈分和资历,曾外祖父和张惟和可算是江西建筑工程界的前辈。 曾外祖父从日本回国后,先是在南昌东书院街上的江西甲等工业学校当土木系的老师,后来做了教导处的主任。学生之中就有著名的方志敏烈士。 母亲回忆,小时候她和爷爷住在西安时, 有时家里聊到南昌往事,曾外祖父说:“方志敏年轻时很调皮,有次工专学生组织看戏,他没有票,但脑瓜子灵活,就用类似的纸张仿造了一张门票进场,被我当场识破”。 母亲的奶奶在一旁听到后总是犯嘀咕,责怪曾外祖父不应向当时还是孩子的母亲讲这些,怕母亲不知轻重到学校乱说。 方志敏和曾外祖父师生关系其实不错,方志敏从南昌去上海从事革命工作时,还专门去到曾外祖父家中道别。

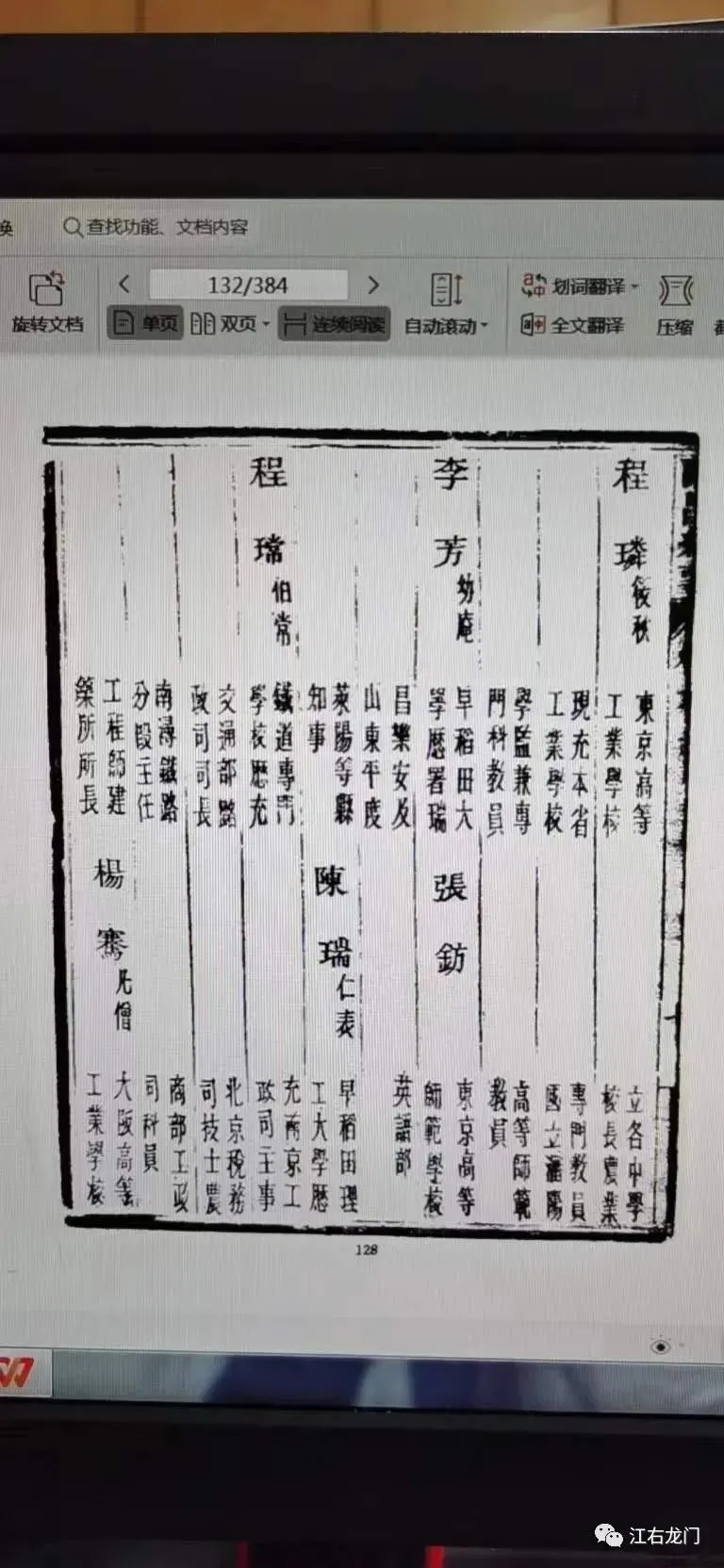

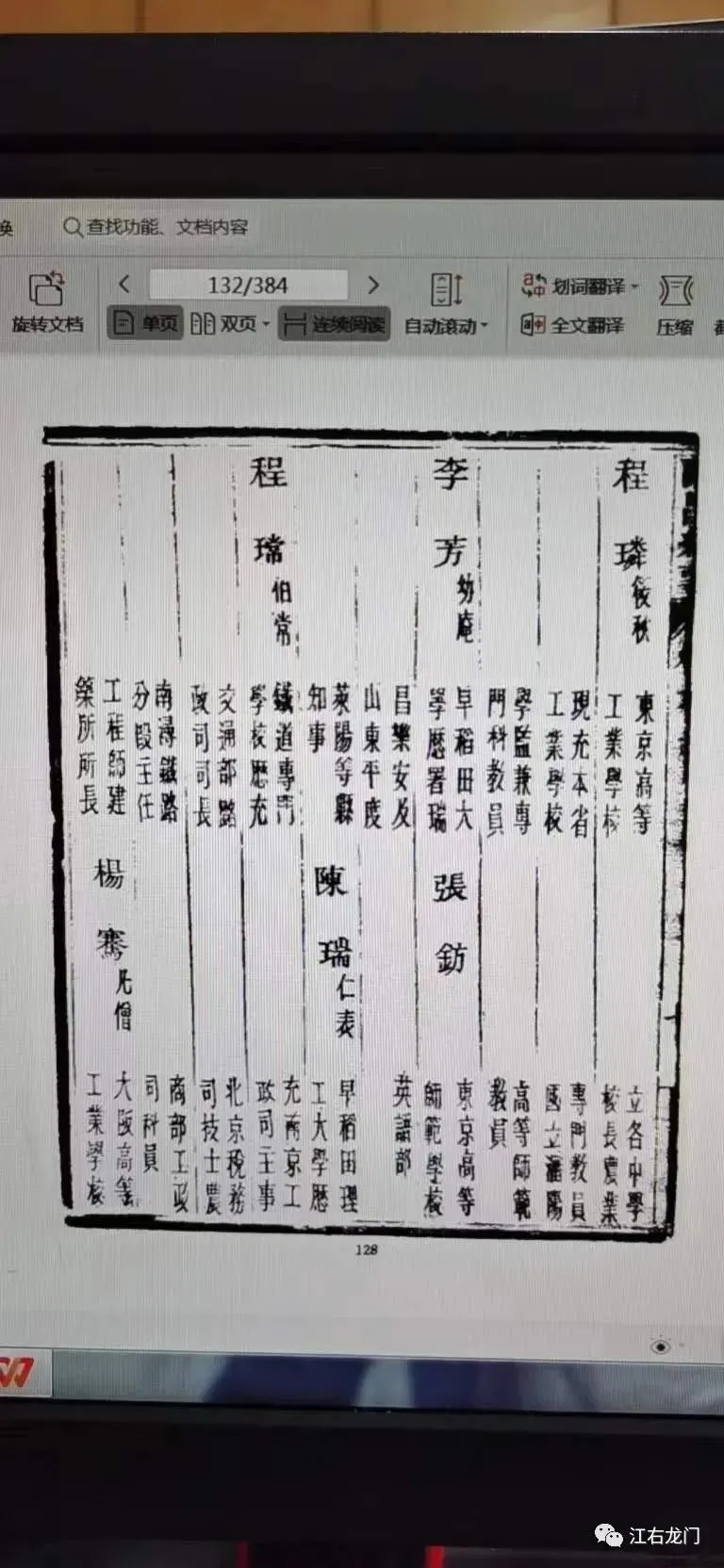

曾外祖父长期在南昌从事教育和建设工程工作,曾任省建设厅的总工。 抗战爆发后,跟随“龚学遂”(担任过民国江西建设厅长、南昌市长)去了国民政府西南运输处,做了滇缅公路的总工。 建国后先在苏州的苏南工专,后来全国高校调整,调去西安冶金学院,是该校最早一批二级教授。 外公家世颇有些辉煌,但他从来不会和我说什么,倒是外婆因为长期做家庭妇女,喜欢和我诉说外公家的往事。我对外公家的了解,主要来自外婆以及母亲的回忆。 外公家最早起家的是他的大伯父“程瑺”, 做过民国交通部路政司的司长,回到江西后任南浔铁路的路段总工兼建筑设计所所长,或许是因为他的关系,外公还有个没出过国留学的伯父解放前做了南昌牛行火车站的站长。 外公还有两个叔父,一个是留学美国,获得哥伦比亚大学教育学博士的程其保(程琛),是胡适的小师弟,胡适在台湾去世后,在美国举行的追悼会就是外公的叔叔程其保主持。 胡适多年的秘书程维贤,也是外公的堂兄。 程其保在民国教育界赫赫有名,是国民政府第一届立法委员,建国前几年,被派去法国,做了联合国教科文组织的代表。 程其保作为教育家,四个儿子都学有所成。 长子程忠贤是IBM早年著名的工程师; 二子程纪贤(程抱一)是法国第一个获得法兰西文学院院士的亚裔人士; 三子程惠贤曾是美国农学会的会长,著名的土壤学家; 四子程振贤也是IBM资深的工程师,还是国民党大佬谷正纲的女婿。 外公另一个叔父“程璟”,因为年少读书时经常参加学生运动,家里非常担心,写信给当时还在日本留学的外公父亲,于是曾外祖父把自己的留学官费省出一半,接这个最小的弟弟也到日本留学。 程璟抗战结束后就去了台湾,是台大的教授。 程璟的长子程允贤(外公的堂弟)最初也随父亲去了台湾,但他心念大陆,不愿待在台湾,于是偷偷跑回,进入华北军政大学,后来一直在北京的军事博物馆工作。 程允贤曾担任中国雕塑学会的会长,中国美术家协会的副主席,去世后,南昌梅湖景区建了他的雕塑艺术纪念馆。 外公“程齐贤”是南昌豫章中学毕业后,考入上海“大夏大学”,与外婆是大学同学。 毕业后留校当老师,解放后“大夏和光华”合并组建华东师范大学,外公是物理系几个创院元老,后来也去了西安冶金学院。 六十年代初外公一家回到江西,在原江西工学院(现南昌大学)直至退休。

年轻时的外公外婆 外公和江西师大的熊启藩教授是江西物理学会的创建元老,从六十年代直至八十年代,两人一副一正,关系极好。记得小时候,外公如果不在家,除了开会,十有八九,总是听大人说去了师大熊启藩家里。 外公不擅交际,虽有人脉,但不愿求人,虽做了两届省政协委员,但社会资源似乎远不及我那做基层公安干部的叔叔。 从我记事起,外公总是沉默寡言, 一家人吃饭,他却往往独自一人端进书房里吃。不像外婆性格外向且慈眉善目。外公对外人总是客客气气,回到家里似乎“原形毕露”,时常冲着外婆发几通古怪的“少爷脾气”。 我年少时很为不解, 而这时母亲总是为外公平反:“你外公年轻时能歌善曲,活跃风趣,对孩子很亲近,性格也好,不是你现在看到的样子”。 外公过去一向表现很“积极”, 据外婆回忆,上海解放前,外公的叔叔程其保专程从法国回来,与外公的父亲,两兄弟聊了两天两夜,终于说服外公的父亲去台湾。 可外公听说后,迅速从学校赶回家,断然阻止,坚决要留下。那时候的外公像很多“国统区”的青年知识分子一样,对国民党政府的腐败失望透顶,且还是我党外围的积极分子。 外公从来不会向我讲这些,倒是晚年的外婆时常向我絮叨此事,感觉没去台湾“吃了亏”。 外公的积极在还表现在生活中穿衣打扮上, 年轻时的外公衣着光鲜, 不是西装革履,就是呢子大衣。后来为了体现自己被“改造”的成果,不仅紧跟时代,穿件朴素的衣服上课,并且努力向工农看齐,手上还要戴上那种工人阶级的袖套。 曾经看到过“谷霁光”老人的两张照片,一张是年轻时穿着时尚的风衣,在清华园里风度翩翩,另一张是晚年坐在家中陈旧的藤椅上,身上裹着一件蓝色粗布棉袄的照片。 前后对比,老徐很是感慨, 因为我翻看外公家里的老照片时,外公的穿着也是这种典型的时代变迁。 外公家在三纬路曾经有栋老别墅, 文革前因为租给单位,家里还收过房租,文革期间房子变成了群众的大杂院,不但房租不敢去收,家里连地契都赶紧烧掉了。 八十年代,母亲向外公提起想办法收回家里物业之事,没曾想,被新中国教育多年的外公脱口而出的竟是:“还去要什么房子,这些都是旧社会吃剥削的东西”。 外公的父母都是本地人,书香门第, 再加上过去南昌也小,所以和老南昌很多民国大宅门家都有些转弯抹角的姻亲关系。 外公的外婆是青云谱朱桥梅家的,外公的母亲和佛塔胡家“胡献尚”的爱人又是堂姐妹关系。 老徐母亲建国之初,在上海吃过一次印象深刻的“素菜馆”,请客的就是南昌包家的一个亲戚;大舅依然记得,小时候作为亲戚家的花童,在上海还参加过周扶九一个孙辈家里的婚礼。 外公六十年代从西安调回南昌后,几乎很少走亲访旧,有知识分子相交“淡如水”的一面,又或许在那个年代,大家都是“改造对象”,彼此避而远之,才能更好相安无事。 这与我江纺“工农出身”的奶奶家迥然不同, 江纺的家里,到了晚上,常有爷爷、奶奶的亲戚过来串门聊天。 昏暗的橘黄灯光下,幼时的老徐边做作业,边偷听同在一张桌子上,大人们的谈话。 家人围坐,灯火可亲的画面,总是让我历历在目,恍如昨天。

外婆是上海人,祖籍是苏北的盐城, 熟悉老上海历史的都清楚,苏北人当年因为在旧上海多从事拉黄包车、倒马桶、做保姆的底层工作,颇受歧视。 外婆的父亲估计早年也是逃荒到上海,起家颇似他的盐城老乡“顾竹轩”。先是拉黄包车,后来经过一番打拼,自己开了个黄包车行。 从外婆读中学时就有英国凤头牌自行车,能够去读私立的大夏大学,家境应该算是富裕。 记得外婆晚年时常向我提起顾竹轩这个名字,她口中的“四爹爹”,看我一脸茫然,很是失落。“你不是经常去上海吗,顾竹轩都不知道啊,他过去可是上海滩的风云人物,我父亲每年都带我去他家拜年”。 原来不像现在,查个人名可以迅速上网,我那时只听说过旧上海“三大亨”,却不知这个其实也是大名鼎鼎的“江北大亨”。 外婆因为在上海读中学时参加了“三青团”,文革初期被上海的革命小将外调时揭发出来,与原江西工学院院长高陵、副书记伍乃茵三人关在同一个牛棚(都是女的)成为“牢友”。 两个延安抗大的老革命与外婆这个国民党为此结下了特殊的情谊。 老徐父母两家细数起来,外婆是一个极特殊的个例。外婆是解放前的大学生,却几乎做了一辈子家庭妇女。 她晚年有感而发时,也会念叨:抗战期间,她在西南后方读大学时,曾有同学偷偷跑来,鼓动她奔赴延安,但外婆那时觉得延安陌生而遥远,不敢去。 外婆一生虽没有工作的历练和经验, 但人际交往的“手段”,对外处事的灵活变通,家里无人能及。 她似乎有和不同阶层,迥异人群,三言两语就拉近距离,获得别人好感的天赋。 我那大字不识的奶奶和外婆相处时间并不多,就非常“做兴”外婆,很大原因就是她们交往中,总会被外婆一顶顶飞来,恰如其分的高帽子“端的”非常舒适。 九十年代初,外公住院, 外婆陪护之余,时常和一个老太太在走廊端头用上海话聊得很投入。 后来得知这位老太太就是著名的“朱旦华”女士,那时好像她爱人“方志纯”也在江西医院住院。 或许两人都有二、三十年代上海共同的记忆,又都有被关牛棚的经历,但毕竟素昧平生,地位相差甚远。 记得有一次我陪外婆去上海美领馆办签证,要排两个队,先是领表,填完表再排面签的队,我们去的晚,已经很多人。 我循规蹈矩帮外婆排着队,但外婆观察队伍四周后,就径直走到一个抱着小孩的温州老太太(后来得知)身边搭讪起来,一下子就聊得火热,且无须外婆开口,老太太主动让外婆悄悄排在她前面。 我看见后,很觉得不好意思,颇有负罪感。 领表后,我尚在琢磨这英文表怎么填, 可一向对钱财看得比较重的外婆,毫不犹豫花高价请门口那些专门填表的“黄牛”填,大大节约了我们的时间。 签证出来后,外婆自己讲, 她用其实多年不用,已经忘得差不多的英语,表达了对大洋彼岸儿子和孙女的不尽思念, 老外很是感动,立马通过,还差点站起身来要送外婆离开。 这次出行回来后,白发苍苍的外婆委婉地教导我“你在外面要灵活”。 他可谓一针见血戳到了我性格中过于循规蹈矩,按部就班的软肋。 但我也觉得坦然,外婆骨子里流淌着老上海商人精明的血液,又或许从小在他要与社会三教九流搞好关系的父亲身边耳濡目染。 这种“灵活得转”,我即使学会,也绝做不到外婆那样浑然天成,不留痕迹的表现。 还是做真实的自己最舒适。

“凡是过往,皆为序章”。 近代三千年未有之大变局下, 老南昌百年历史时空里, 很多家庭上演了一幕幕现实版的【人世间】。 每代人都有其历史使命和宿命, 虽聚散终有天注定,但万水千山总是情! 一篇自己家族的变迁史,或许是很好的载体, 穿越时空,继往开来。 它代表了文化的传承,也寄托着殷殷期望。

老徐相关原创文章推介: 大江大湖之——尤口、太子殿往事

老城复兴,与南昌城隍的超时空对话

人间正道是沧桑,鲤鱼洲往事

前言:

近年来,老徐的个人公众号【江右龙门】断断续续,也写了六十多篇,几十万字关于老南昌的人和事。

在辛苦的“自媒体”过程中,因为收集素材,老徐接触采访了很多老南昌,一个较深的体会就是:“百年变迁,时运轮回,正所谓三十年河东,三十年河西”。

有些看似平凡的普通人,其自身或其家族却很有些跌宕起伏,甚至波澜壮阔,荡气回肠的传奇故事,那些他们亲身经历或者记忆中的家族往事,不仅在历史的时空中留下一个个鲜活的痕迹,更深深烙下时代变迁的印记。

艺术来源于生活,历史来自人民。

老徐的父亲是标准的工农兵家庭,母亲则是典型的书香门第,细究起来,家族的过往和变迁或许有一定的民间代表性。

写下此文,权当抛砖引玉,希望更多人参与其中,回忆如烟往事,畅叙冷暖人生。

PART

壹 尤口徐家

PART

贰 江纺岁月

PART

叁 书香外公

PART

肆 上海外婆

PART

伍

本文来自网友投稿或网络内容,如有侵犯您的权益请联系我们删除,联系邮箱:wyl860211@qq.com 。