抚州:低调的“才子之乡” |《天下宋城》

- 2026-02-12 16:54:13

抚州,古称临川。东汉永元八年(96年),置临汝县,即后来的临川县。三国吴太平二年(257年),建临川郡。隋开皇九年(589年),改为抚州,取“奉使安抚”之意。这里,不仅山河壮丽、风光旖旎,而且文化鼎盛、人才辈出,素有“才子之乡、文化之邦”的美誉。

古往今来,秀而能文、刚而不屈的抚州人,书写了灿若星河的临川文化,其中最耀眼的篇章当属才子文化,为后世广为传颂。

北宋嘉祐二年(1057年),年近不惑的曾巩在时隔多年后,第三次参加科举考试。这次,他不仅进士及第,还带领“南丰曾氏”创造了“一门六进士”的奇迹,传遍乡里,轰动朝野。历史上,他是一个醇厚的儒者,毕生信守儒学之道,既纯粹又深刻,被称为“醇儒”。

然而,这背后却有一段辛酸的过往。12岁时,曾巩就能作出好文章,身负“神童”之名,被寄予厚望,但在前两次的科举考试中均以落榜告终。其间,更是经历了人生的“至暗时刻”:父亲罢官、家道中落、乡人嘲讽……但命运的考验尚未结束,其父去世后,他不得不暂时中断学业,担起养家的重任。

贫寒不失其志。曾巩没有就此消沉,而是创办了兴鲁书院,这也是抚州的第一家书院。因为其祖先曾参是孔子的得意弟子,而孔子是春秋鲁国人,加上当时抚州、建昌军一带邹鲁之风盛行,故取名“兴鲁”,意在“上承曾子之家学,以继周公孔子之传者”。

兴鲁书院创立后,曾巩亲自定学规、执教席,培育优秀人才。在他办学精神的影响下,历代任职抚州的官吏都很重视兴鲁书院,一直办到清末,长达800多年。体现了他教育思想跨越历史的精神感召力,也表明抚州形成了浓厚的兴文重教传统,这是抚州人才辈出的重要原因。

除了兴办书院,曾巩还有很多成就,特别是在文学创作方面。他积极参与欧阳修主导的诗文革新运动,文风义理精深,语言净洁,在《宋史》中留下“纤除而不烦,简奥而不悔,卓然自成一家”的美誉,名列“唐宋八大家”之一。

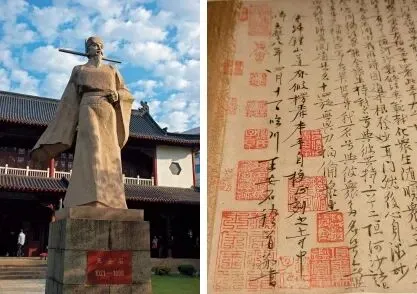

兴鲁书院旧址位于如今的临川六中内,走进学校大门,首先映入眼帘的便是曾巩的铜像——头戴巾帽,面容平静,左手持书,右手抚须,仿佛正在给学生授课……

千年之前,曾巩等一众大儒在此讲学;千年之后,高楼掩映下的兴鲁书院书韵依旧。书院风骨不在于建筑,而在于师者。琅琅书声中,一代醇儒的文风墨韵依旧绵延传承。

兴鲁书院不远处,便是荆公路。荆公路原名“十字街”,因王安石故居、祠堂位于此地段,故改名荆公路,是抚州市历史最悠久的街道之一。

青砖黛瓦、红石基底、砖木石雕的赣派建筑密集分布于街道两侧,道路右侧的儒林第老宅、维角钟祥民居、延陵世家等立于高台之上,宅门高深、门头雕花精致,砖墙虽有脱落,但依旧投射着士林望族的往昔风采。

时间追溯到北宋庆历年间。有传言称,王安石在科举考试中曾因一句“孺子其朋”被曲解,遂从状元变成了第四名,随任签书淮南节度判官,自此他的仕途生涯正式开启。在接下来的多年中,他在各地流转任职,政绩显赫。值得一提的是,他还有一个绰号“拗相公”,本意虽是对他固执自负、刚愎自用性格的讥讽却也从侧面体现了其表里如一、不流世俗的本真。

后来,王安石进京述职时,向宋仁宗呈上了长达万字的《万言书》,以人才问题为主线,针砭时弊,主张全面改革,但并未得到重视。于是,他决定继续等待“改变现实”的机会。

命运还是眷顾王安石的。北宋治平四年(1067年),他终于等来了可以让自己放开手脚、充分施展的良机——宋神宗即位伊始,便重用王安石。随后,他献上《本朝百年无事札子》,阐述宋朝近百年政治经济文化和军事等状况,指明在表面太平实则危机四伏的情况下,改革“大有为之时,正在今日”。为了获取宋神宗的鼎力支持,王安石在面对非议时作了《商鞅》一诗,以示改革决心:

自古驱民在信诚,一言为重百金轻。

今人未可非商鞅,商鞅能令政必行。

他自比商鞅,更期待宋神宗能够像秦孝公那样坚定、支持改革。熙宁二年(1069年)二月,史上轰轰烈烈的“熙宁变法”启幕,主要涉及三个方面:整顿财务,使国家钱粮充足;整顿军事使军队强大精神;整顿教育和科举,使官吏各胜其任。

变法在当时起到了一定作用,国家财政收入有了增加,但因触动了既得利益,加上政策设计并不完善,遭到多人反对,最著名的当数保守派领袖司马光。这位曾在童年时“砸缸救友”,20岁金榜题名,又写出《资治通鉴》这一博古通今著作的政治家,有足够的胆魄,也有过人的学识,但深受儒家传统思想影响,认为“君主”应是一切政治主张的原点,强调国家是等级、权责分明的体系,任何一部分都有特定职责,不可越俎代庖。因此,他认为王安石应更多承担“执行者”职能,而不是打破原有政治秩序。同时,他更像一个“完美主义者”,其政治主张中既有对君主的期望,也有对臣僚的要求,还有对制度的思考,讲究面面俱到,这与行事激进的王安石截然不同。相比在朝堂上较为温和、通过体察民间疾苦,以诗词针砭变法之弊的苏轼,司马光显然拥有更大政治话语权,并以变法种种不合理之处为论据,直接向皇帝上书,以至于形成朝内保守派势力与变法派对峙,誓要“砸烂”新法。正因强大政治力量阻挠,加之变法本身“先天不足”,新法逐步被废除。

变法虽然失败了,但王安石开拓进取的精神、勇于改革的胆识像一把穿越千年的火炬,照耀后人的精神世界和前行征程。更应看到,进步力量的历史局限性及所犯的错误具有两重性,其拥有的自省意识和自我纠错能力往往更强。与落后势力不同,一个人如果站在进步势力一边,即使有缺点和错误,亦不能否认其对时代发展进步所产生的积极影响。

南宋绍兴九年(1139年)的一天,金溪青田道义里的陆家迎来一个新生命,他就是后来的心学开山鼻祖陆九渊。

身处才子之乡的陆九渊自幼便显现出了非凡天赋,4岁时就问父亲“天地何所穷际”,不仅难住了其父,也让心学的种子由此萌芽。

南宋淳熙二年(1175年),在信州(今江西上饶)发生了中国儒学史上影响深远的一件盛事——鹅湖之会。心学和理学虽都是基于儒学而创立的哲学派系,但前者认为“心即理”,属于主观唯心主义;后者认为“理”是世界的本体,属于客观唯心主义,两者和而不同,既竞争又竞合。心学代表人物陆九龄、陆九渊两兄弟与理学代表人物朱熹在鹅湖寺围绕“教人之法”展开辩论。双方各执一词、互不相让,虽然没有达成共识,但他们的思想交锋却成为美谈。

令人称道的是,学术上的对立并没有影响双方友情。后来朱熹请陆九渊登白鹿洞书院讲学。陆九渊讲授了《论语》“君子喻于义,小人喻于利”一章,一些人听后感动落泪。继而,在陆九渊的邀请下,朱熹也来到金溪崇正书院,与陆氏兄弟几人开课讲学、相互辩难,当时座无虚席,连村里的老人都来旁听。其间,朱熹还手书“一家兄弟学,千古圣贤心”相赠。

遗憾的是,崇正书院毁于明末战乱,但其文脉并未中断。清乾隆年间,时任金溪知县阎廷佶在崇正书院遗址上兴建仰山书院。“高山仰止,景行行止”——书院以仰山为名,正是为了表达对陆九渊等先哲的崇仰之情。

现在书院旧址为陆九渊纪念馆,是一座连体砖木式建筑,虽历经风雨,但门额上的“仰山书院”四字依然清晰可辨。馆内陈列着陆九渊的生平事迹、相关书画、碑刻、墓志铭等,直观呈现了一代先贤的一生。书院格局保留了清代的建筑风格,为现存较少的保存完整的古代书院之一,弥足珍贵。

在抚州,不仅有才子,还有传承千年的古城文脉。每一处历史遗迹,都记录着先辈的智慧创造与文化记忆,孕育着独具地域特色和民族风格的乡土文化;每一处建筑遗存,都彰显着悠久的历史文化内涵,闪耀着灿烂丰富的赣抚风韵。

了解抚州,需要一场旅行;爱上抚州,需要一种机缘。这一切在拟岘台登高远望的那一瞬或许就可以实现。毕竟,“占断江西景,临川拟岘台”的声音,已经激荡了近千年。

古人兴楼建台,一般必有缘由。拟岘台兴建的背后也有一段典故:司马氏代魏后,派大将羊祜坐镇襄阳前线,他勤政爱民、增修德信,深得晋、吴军民之心。他离世后,当地百姓就在其生前喜欢游览的岘山,建庙立碑,以表纪念。

北宋时期,抚州知州裴材,十分仰慕羊祜。巧合的是,他惊喜地发现抚州城东盐步岭,竟与襄阳岘山颇为形似,于是便在此修建拟岘台。

拟岘台落成之时,裴材写信邀请时任常州知州的王安石莅临,后者因事未能前往,便推荐了好友曾巩。曾巩来此后,挥笔写下了名篇《拟岘台记》:“尚书司门员外郎晋国裴君,治抚之二年,因城之东隅作台以游,而命之曰拟岘台,谓其山溪之形,拟乎岘山也……”从此,台以文名,文以台传。

后来,王安石到抚州时专门登上拟岘台,作了《为裴使君赋拟岘台》,感怀羊公政卓民仰和裴君厚德善举,留下了“君作新台拟岘山,羊公千载得追攀”的千古名句。

拟岘台自兴建至今,历经多次兴废。建筑主体高近50米,共七层,仍沿袭宋代风格。步入拟岘台,一幅精美绝伦的大型木雕《政安民乐图》映入眼帘,生动再现了宋代抚州物华天宝、人杰地灵的繁荣景象,也是这里的镇台之宝。曾子固锦衣作记、王荆公会友酬诗、岳元帅旌旗退敌、陆象山开坛讲学......七楼的《文昌千秋图》,讲述着一个个与拟岘台相关的历史故事。登台远眺,只见抚河漫流,微风响远,佳景尽收眼底,可谓斯情同感。

千百年来,无数文人墨客登临拟岘台,作诗题赋难以悉数,为其注入了丰厚的文化底蕴。可以说,一部拟岘台历史,就是一部浓缩的抚州文化史。

如果说抚州是一本厚厚的史书,文昌里无疑就是其中最闪耀的篇章之一。而要品读文昌里的美,须得向前翻页。

唐上元年间,临、汝二水泛滥成灾,抚州官府在城东抚河段修筑拦河蓄水堤坝。堤坝建成后,根据古星相学所示“文昌在斗而北,谓主抚州”,及当地“金石台分宰相出、文昌堰合状元生”的传说,命名为“文昌堰”,别名“千金陂”。颜真卿在担任抚州刺史期间,专门写下《千金陂碑》,让这座水利工程为世人所知。

历史上,千金陂几经损毁修复,至今仍“横卧”于抚河与干港的分叉口,发挥着防洪作用。2019年,还被列入世界灌溉工程遗产名录。

北宋沿袭唐代乡里制度,此地因文昌堰而得名文昌里,从此这个象征着抚州“文化昌隆”的名字,伴随着抚河的滋养灌溉,为这座千年古城注入了源源不断的文化之流。

要去文昌里,必经文昌桥。可是很少有人知道,文昌桥最开始并不是石桥,而是由船只连接而成的。

南宋乾道年间,抚州知州陈森用相连的船只在汝水上搭了一座浮桥,“始作浮梁,以通往来”,取名通济桥。多年后,船只全部随水飘零。后来,另一任知州赵烨又用 54 艘船只,重新修起了一座浮桥。

南宋嘉泰年间,知州王谠把浮桥改建成了石梁桥,开启了文昌桥几百年的石梁桥历史。不成想,其后的一场大火,把桥烧了一半,导致无法通行。于是,时任知州薛师旦首捐公钱,由已退居乡里的工部侍郎董居谊出面号召,父老乡亲纷纷捐款,历时1年多桥终建成。桥东联文昌堰、西属文昌堂,故亦名“文昌”。

在历史烟云中,这座桥梁屡遭损毁。鉴于此处是“朝贡之所往来,军役之所屯发,四民之所出入,百物之所运行”和“冠盖邮驿之使无虚日”之要冲,历任州(府)、县官均将桥梁作为“郡政之一”,总会想方设法修复它。在建修过程中,桥型和施工工艺也在不断改进,从浮桥再到石拱桥、从“水修法”到“干修法”......

文昌桥,是古代抚州桥梁建造工艺的典范,更是当地熠熠生辉的文化符号。“仰视天津明,文昌映魁杓”,这座桥,因为有了深邃的文化意蕴,成为我国桥梁建设史中一颗耀眼的明星。

“辛夷屋角抟香雪,踯躅冈头挽醉红。”在王安石的诗中,曾多次提到辛夷花和踯躅花,原来这是他外婆家种植的两种花。他的外婆家位于今抚州市50多公里外的金溪县,正是在这里,他遇到了远近闻名的神童方仲永。只是,当时方仲永的才气早已消磨殆尽,这让王安石开始反思自我,也就有了后来那篇被广泛诵读的《伤仲永》。见不贤而内自省,永远都是智者的选择。从方仲永身上汲取教训,不踩绊倒别人的石头,正是王安石的高明之处。

不过,让金溪出名的不只是王安石,还有雕版印书。江西自古就有“临川才子金溪书”之古谚,“金溪书”即金溪县的雕版印书,此地也因而有了“江南书乡”的美称。而浒湾就是金溪雕版印书的主要代表,其鼎盛时期印书、卖书等从业人员多达3000余人。浒湾印书行销全国,人称“赣版”或“江西版”。

浒湾雕版印刷业的出现,与当地的历史文化资源和社会文化环境有着密切关系。自北宋以来,抚州文风鼎盛、人才辈出,晏殊、王安石、曾巩等乡贤的榜样作用,在家乡产生了重要影响,形成了重文尊教的传统风尚,读书人“以诗书求闻达”的进取心普遍强烈,都很重视文化教育。读书人多,对书籍的需求量大,故而催生了印刷业。

发黄的古籍、漆黑的雕版、各式的工具,静静诉说着旧时光里的点点滴滴……眼前的一幕就出现在浒湾雕版印刷博物馆。博物馆旁边便是浒湾印书历史的见证者——120多栋与印书有关的古建筑,协盛厂、余大文堂、大夫第等比肩而立,历经岁月沧桑,有的已“衰老不堪”,有的则在“修旧如旧”中继续坚守。这里的印书作坊,留存了我国古代雕版印刷完整的工艺流程,并以“浒湾书坊建筑群”的名义入选全国重点文物保护单位。

云林峰高,抚汝水长,先生之学,千载流芳。今日抚州,这片才子书乡之隅,在见证先贤时代风雅、流传赣韵百世华章中,正以“文脉保护”为笔,书写“显山露水”宏文。

(摘自中国建设报社“钟践平”编写组:《天下宋城——千年文脉溯源及嬗变》,中国建筑工业出版社、中国城市出版社2024年版)