松下来的那几天,我在萍乡接住了风

走到草甸之前,云已经等了我一会儿

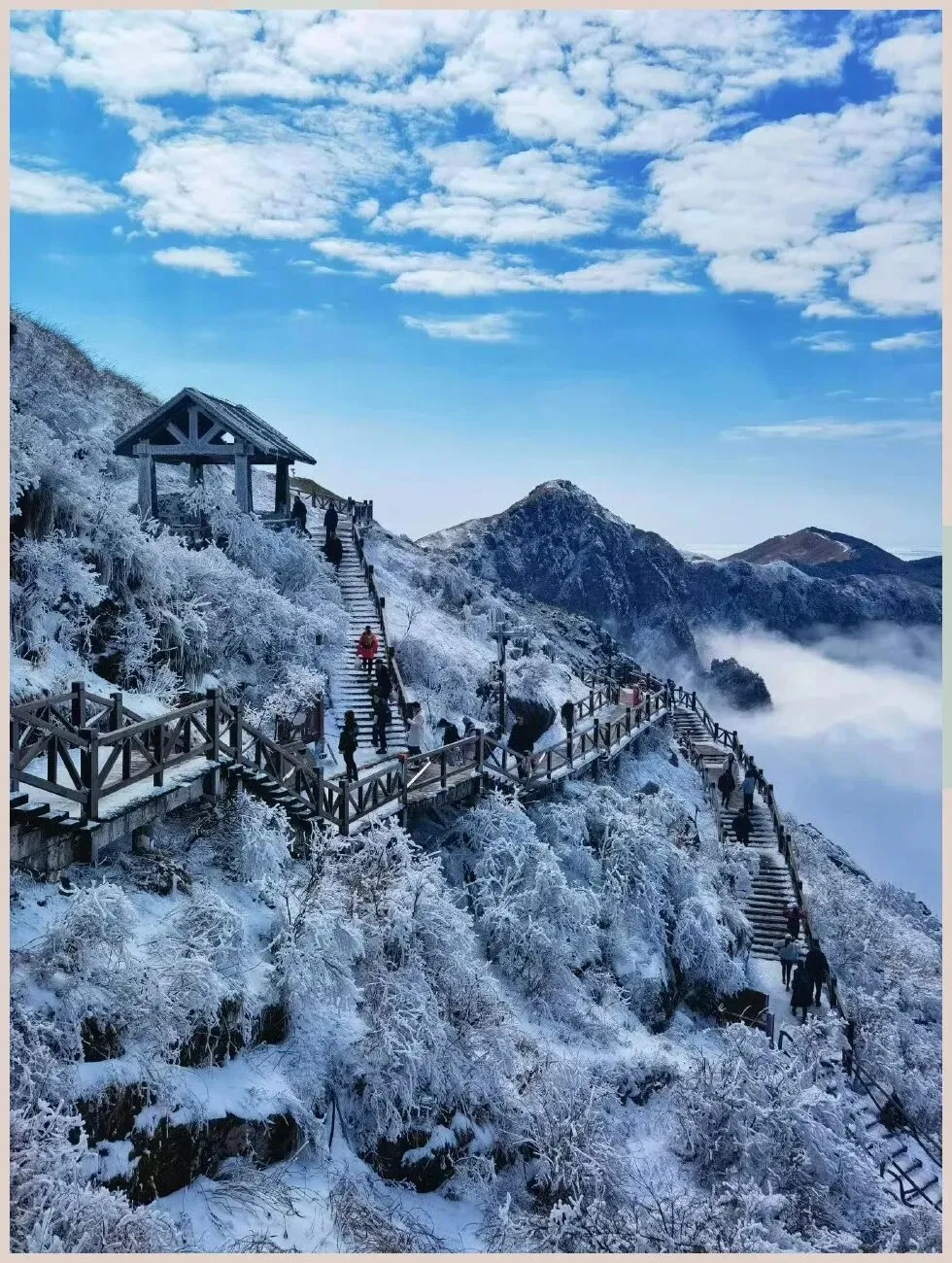

走到武功山的石阶前,我其实没抱太大期望——毕竟听太多人说商业化,怕看到的都是挤挤挨挨的帐篷和叫卖声。但脚刚踩上第一级石阶,风就先裹着草香扑过来,不是那种刻意的香,是野地里长出来的、带着点湿意的味道。

腿慢慢开始酸,每抬一步都要喘口气,但眼睛不肯停——草甸一层叠一层,像绿色的波浪,风一吹就翻过来,把云也卷得动了起来。手心出了点汗,却不觉得热,风穿过袖口,把汗意都带走了。

停下来靠在石头上时,才发现云走得比我慢。茶棚里的阿姨递过来一碗热茶,茶汤清苦,咽下去的瞬间,喉咙里的干意突然就散了。她没问我从哪来,只是说“今天风好,看云的人多”,语气像跟邻居聊天,没有半点生疏。

砖墙的褶皱里,藏着慢下来的理由

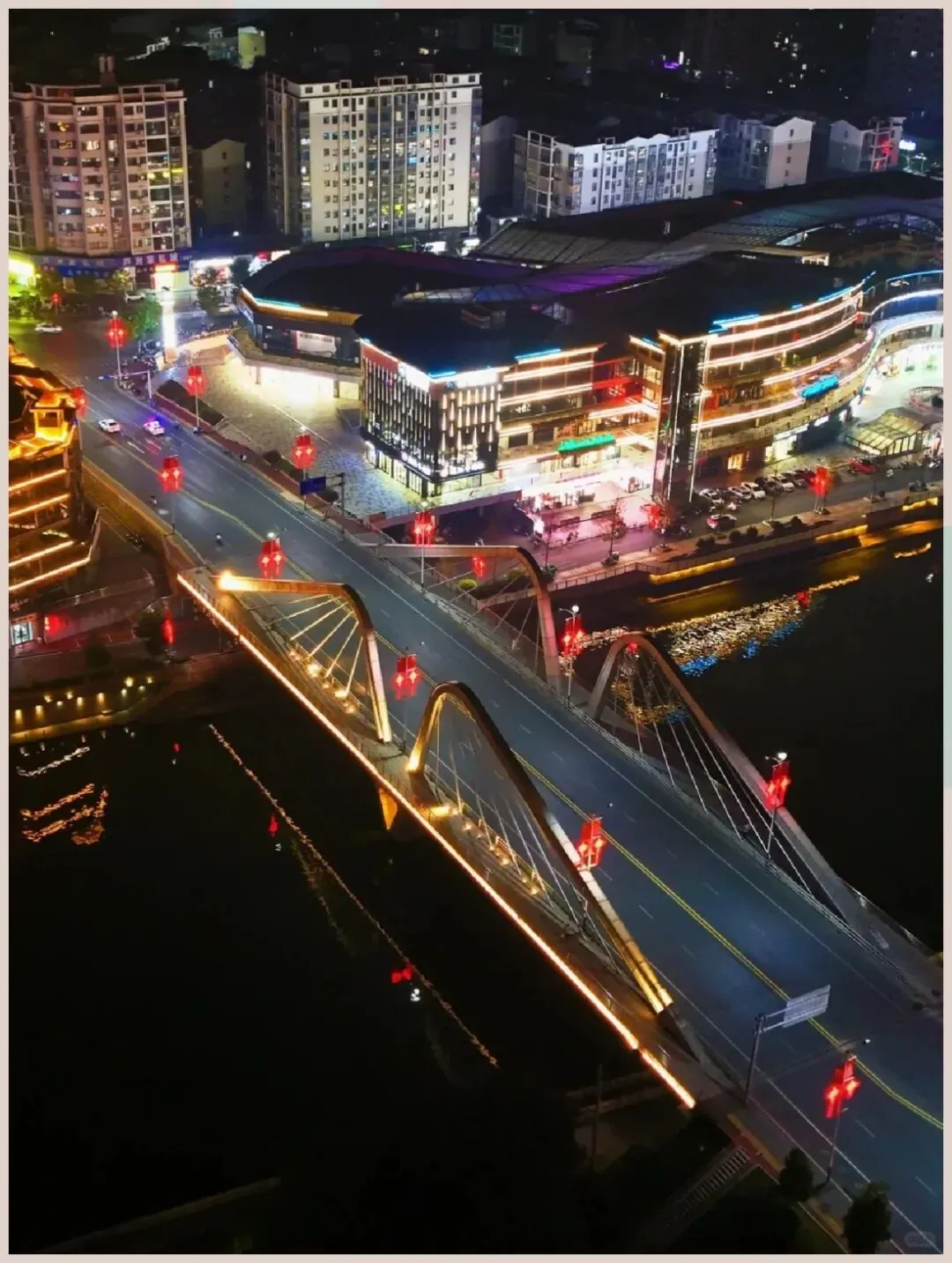

沿着滨河绿道骑电动车,转过一个弯就看到那根老烟囱。它站在那里,砖色发暗,顶端的烟早没了,但影子拉得很长,像个沉默的老人,守着身后的厂房。

走进安源路矿工人运动纪念馆,旧矿车停在玻璃柜里,轮子上的锈迹像刻上去的皱纹,旁边的账册纸页发黄,字里行间都是力气。我凑过去看,指尖差点碰到玻璃,仿佛能摸到那些被汗水浸过的日子。

出门时,风顺着坡吹下来,带着点土腥和铁味,不是难闻的那种,是踏实的、被生活磨过的味道。我站在工人俱乐部旧址的砖墙前,墙皮掉了几块,但依旧挺直,像个不肯弯腰的人,默默看着来往的人。

烟火气裹着的,是日子的细枝末节

早晨的菜场是被辣椒的红叫醒的。一捆捆苋菜带着露水,豆腐切得方方正正,摊主把辣椒摆得整整齐齐,红得发亮。我蹲下来看,她抬头笑:“这个辣椒炒肉最香,要放点蒜米”,说完递过来一个塑料袋,也不催我买,转身去招呼旁边的阿姨。

街角的拌粉店,粉细得像线,辣油浇上去的时候滋滋响,豆芽脆生生的,咬一口,胃就醒了。旁边的稀饭冒着热气,舀一勺蒜汁拌进去,香得连舌头都要软下来。

晚上在安源老街排队买糯米糍粑,刚出锅的糍粑烫得我直甩手,压上糖之后,外皮粘粘的,里面软得像云,一口下去,甜意从喉咙漫到心里。炒粉在铁板上吱吱叫,酱香带着烟火气,飘得老远,连路过的小孩都拉着大人的手不肯走。

风停在山脊时,耳朵先空了

骑到绿道尽头,往杨岐山走。台阶不陡,但每一步都能听到鸟叫,寺钟的声音慢慢飘过来,像落在肩上的羽毛,轻得几乎没感觉。

停下来坐在石阶上,云影压着山脊挪,风突然停了,周围静得能听到自己的呼吸。松针掉下来的时候,声音细得像针,扎在空气里,却不觉得吵。

耳朵先空了——没有汽车的喇叭,没有叫卖声,只有远处寺钟的余音,和偶尔掠过的鸟叫。我闭上眼睛,松香淡淡的,混着山风的味道,连心里的杂事都跟着散了。

离开萍乡那天,我在车站买了一包辣片。车开的时候,我看着窗外的老烟囱越来越小,突然明白——这里的硬朗和温柔从来不是分开的。山是硬的,但草甸是软的;矿车是冷的,但茶棚的茶是暖的;日子是慢的,但每一秒都扎实。我带走的不是照片里的风景,是那种松下来的感觉,像风裹着草香,轻轻贴在心上。下次再来,我想再去菜场转一转,再吃一碗拌粉,再坐在杨岐山的石阶上,等风停。

————————————————————